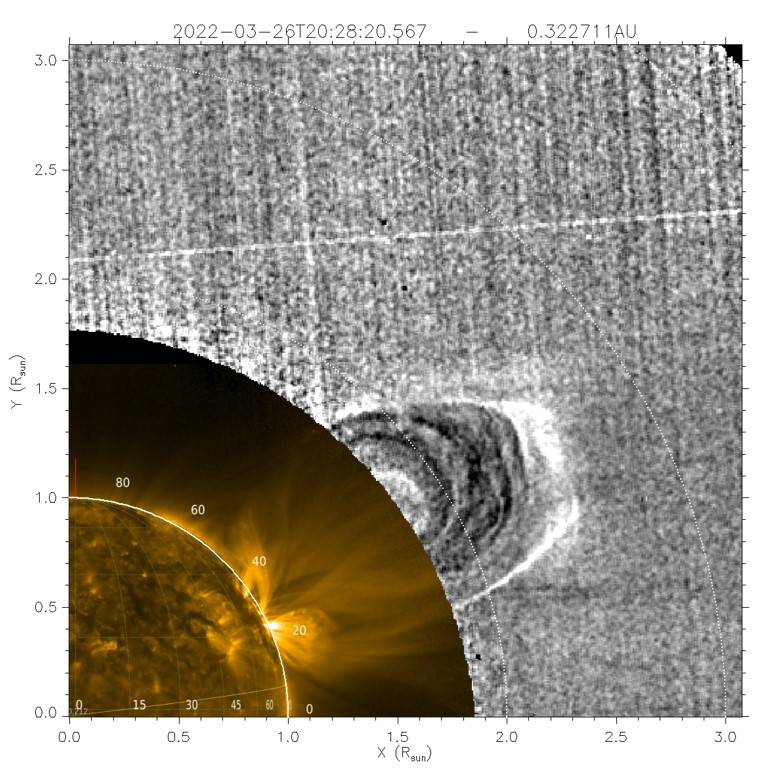

Immagine dell'eruzione solare oggetto di questo studio ed ottenuta combinando i dati acquisiti dal telescopio EUI (in verde) e dal coronografo Metis (in scala di grigi) a bordo di Solar Orbiter; l'immagine mostra la configurazione elicoidale dei campi magnetici all'interno dell'eruzione.

Alessandro Bemporad – INAF Osservatorio Astrofisico di Torino

Il Sole, la nostra stella, si trova adesso nelle fasi di massimo del suo undecennale ciclo di attività. Questo vuol dire che non solo il disco solare è solcato da numerose macchie solari, ma anche che le regioni attive associate a queste macchie (che sono concentrazioni di campi magnetici molto intensi) sono sorgenti di numerose eruzioni solari. Alcune di queste talvolta colpiscono la Terra interagendo con lo scudo magnetico che ci protegge, la magnetosfera, e generando spettacolari aurore boreali che in rare occasioni sono visibili anche alle nostre latitudini.

Come è noto ormai da molto tempo, le eruzioni solari (in particolare le cosiddette “Espulsioni Coronali di Massa” o “Coronal Mass ejections – CMEs” in inglese) trasportano spesso dei campi magnetici al loro interno con una peculiare configurazione elicoidale. E’ proprio l’interazione di questo campo elicoidale col campo magnetosferico che è spesso responsabile delle tempeste geomagnetiche a Terra. E’ proprio questa elica magnetica che permette la formazione sopra la superficie solare delle protuberanze solari, che talvolta possono perdere la loro condizione di equilibrio generando una protuberanza eruttiva e quindi un’eruzione solare.

Tuttavia l’origine di questa configurazione elicoidale del campo magnetico è ancora oggetto di discussione. In molte eruzioni infatti l’analisi dei dati dimostra che questa elica del campo magnetico si forma anche alcuni giorni prima del verificarsi dell’eruzione in corrispondenza di quello che si chiama “tubo di flusso” del campo magnetico. In questo caso alcuni modelli teorici prevedono che sia proprio l’accumulo di “attorcigliamento” (twist) del campo magnetico all’interno dell’elica il responsabile della sua destabilizzazione: superato un certo limite, come una molla che si carica e poi viene sganciata, il twist non può più essere accumulato e l’elica magnetica viene espulsa. Tipicamente in questi modelli viene anche previsto che durante l’eruzione il twist accumulato venga in qualche modo rilasciato durante l’eruzione (come una molla che si scarica), portando ad un progressivo “disattorcigliamento” delle linee magnetiche (untwisting) dentro all’eruzione che si propaga. A questo untwisting corrisponde anche una “torsione magnetica” (writhe) dell’eruzione attorno alla direzione di propagazione, con la possibile formazione di moti elicoidali all’interno dell’eruzione, moti che sono stati in effetti osservati in molti casi e con molte tecniche diverse. Il tutto dovrebbe avvenire conservando una quantità fondamentale denominata “elicità magnetica” (helicity, che misura l’ ”aggrovigliamento” complessivo del campo magnetico), convertendo il twist pre-eruzione in writhe durante l’eruzione.

In altri casi invece appare evidente che questa configurazione magnetica non si forma prima dell’eruzione, ma durante l’eruzione stessa, sfruttando un fenomeno fondamentale e quasi sempre associato alle eruzioni solari denominato “riconnessione magnetica”. E’ un meccanismo che in sostanza permette di convertire l’energia immagazzinata nella configurazione del campo magnetico pre-esistente l’eruzione in altre forme di energia (cinetica, termica, etc…) conservando l’energia totale del sistema. In questi casi tuttavia la formazione dell’elica magnetica durante l’eruzione per riconnessione magnetica non dovrebbe portare alla formazione di moti elicoidali, o perlomeno questo tipo di moti non sono mai stati osservati o predetti da nessun modello di eruzioni di questo tipo.

Recentemente però, le osservazioni acquisite ad alta cadenza dal coronografo Metis a bordo della missione ESA Solar Orbiter hanno dimostrato proprio la presenza di questo tipo di moti all’interno di un’eruzione solare priva della configurazione elicoidale del campo magnetico pre-esistente l’eruzione. Questa scoperta è stata riportata in un articolo appena pubblicato (Bemporad et al. 2025), ed è stata resa possibile grazie alle osservazioni acquisite dal coronografo Metis a bordo della sonda ESA-Solar Orbiter. Prima di questa missione, nessuna eruzione solare era mai stata osservata con immagini coronografiche a una velocità temporale di soli 20 secondi per immagine. Infatti questi moti avvengono a velocità inaspettatamente più elevate di quelle di propagazione dell’eruzione stessa, e non sarebbe stato possibile osservarli con strumenti con cadenza minore. È solo grazie a questa elevata cadenza quindi, combinata con l’osservazione ravvicinata offerta dalla sonda ESA-Solar Orbiter (che si trovava a sole 0,32 UA dal Sole), che è stato possibile osservare questo fenomeno per la prima volta in assoluto.

L’interpretazione teorica proposta di questa scoperta si è avvalsa anche di osservazioni acquisite da altri due strumenti a bordo della sonda Solar Orbiter, ovvero il telescopio EUI/FSI e il magnetometro PHI/FDT, dimostrando l’importanza della sinergia tra i diversi strumenti a bordo. Una possibile spiegazione per l’origine di questi moti è stata proposta in Bemporad et al. (2025), ed è basata sull’idea che (come previsto da alcuni modelli più recenti) nel caso di eruzioni in cui l’elica magnetica si forma durante l’eruzione, possa avvenire il fenomeno opposto rispetto alle eruzioni associate ad un’elica pre-esistente, ossia possa essere convertita la torsione magnetica iniziale (writhe) in un attorcigliamento dell’elica (twist), sempre conservando l’ elicità (helicity) magnetica totale, e portando alla formazione dei moti elicoidali osservati. Sarà tuttavia necessaria una maggiore comprensione teorica per confermare l’interpretazione proposta.

Certamente, i futuri modelli teorici delle eruzioni solari non associati alla presenza di un’elica magnetica pre-esistente dovranno essere modificati per includere e spiegare anche i moti del plasma riportati in questo lavoro. L’inclusione di fenomeni su scala minore come quelli qui riportati renderà i modelli più realistici, migliorando infine la nostra comprensione dell’origine delle eruzioni solari, e quindi anche la nostra capacità di prevedere in futuro questi eventi.

Per approfondimenti si veda l’articolo originale:

“Discovery of Small Scale Flows in the Void of a Coronal Mass Ejection with High-cadence Images Acquired by the Metis Coronagraph On-board Solar Orbiter“, Bemporad et al. 2025, The Astrophysical Journal (in press).

DOI: 10.3847/1538-4357/adc7ff

Sequenza ad altissima cadenza di immagini acquisite dal coronografo Metis che dimostra la presenza di moti elicoidali in senso orario all’interno dell’eruzione solare.